Bernhard

Peter

Wappen

bei morganatischen Ehen (6)

Abgeleitet

vom Haus Pfalz-Zweibrücken: die Freiherren von Fürstenwärther

Die Freiherren von

Fürstenwärther gehen zurück auf eine morganatische Ehe

zwischen Friedrich Ludwig Pfalzgraf bei Rhein zu

Zweibrücken Herzog von Bayern (27.10.1619-11.4.1681)

aus der Linie Pfalz-Zweibrücken-Landsberg und letztes Mitglied

dieser Landsberger Linie, 1645-1661 Herzog von Pfalz-Landsberg

und nach Vereinigung beider Herzogtümer durch Erbschaft

1661-1681 Herzog von Pfalz-Zweibrücken, und der bürgerlichen

Glöcknerstochter Maria Elisabeth Hepp

(1635-8.3.1722). Der Ehemann war der Sohn von Friedrich Kasimir

Pfalzgraf bei Rhein zu Zweibrücken-Landsberg

(10.6.1585-30.9.1645) und Amalie Prinzessin von Oranien

(9.12.1581-28.9.1657). Es handelt sich um Friedrich Ludwigs

zweite Ehe, denn in erster Ehe hatte er am 17.11.1645 in

Düsseldorf die standesgemäße Juliane Magdalena Pfalzgräfin

bei Rhein zu Zweibrücken (23.4.1621-15.10.1672) geheiratet,

seine Cousine. Mit dieser hatte er insgesamt 13 Kinder, 5 Söhne

und 8 Töchter. 8 der Kinder starben schon als Kleinkinder,

weitere in der Jugend, nur drei wurden alt genug, um zu heiraten.

Die zweite Ehefrau, Marie Hepp, war die Tochter von Johann Peter

Hepp und Charité/Caritas Anthes, wurde am 30.7.1711 Freifrau von

Fürstenwärther, ebenso wurden die Nachkommen in den

Reichsfreiherrenstand erhoben. Zu diesem Zeitpunkt war Marie

Hepps Ehemann aber schon längst tot, denn seine letzten Jahre

verliefen unglücklich. Er war ein Opfer der Réunionskriege

Frankreichs. Infolge der Réunionspolitik des französischen

Königs Ludwig IV. sollte er diesem den Lehenseid vor der

Réunionskammer Metz leisten, was er natürlich verweigerte.

Infolge dessen eroberten die Franzosen 1680 Zweibrücken. Ein

Jahr später starb er in großer Verzweiflung auf der Burg

Landsberg bei Obermoschel, ohne erbberechtigte Nachkommen: Die

Söhne aus erster Ehe waren damals alle schon tot, und die Söhne

aus zweiter Ehe waren nicht erbberechtigt. Deshalb fiel

Pfalz-Zweibrücken 1681 an Herzog Karl I. von Pfalz-Zweibrücken,

der in Personalunion als Karl XI. König von Schweden war. Die

Burg Landsberg wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg komplett

zerstört.

Die Kinder aus dieser zweiten, morganatischen Ehe waren 1.) Wilhelm Friedrich Freiherr von Fürstenwärther (12.10.1673-9.4.1732), unvermählt, 2.) Karl Aemilius Freiherr von Fürstenwärther (28.11.1674-21.4.1758), vermählt in erster Ehe am 20.7.1712 auf Schloß Dhaun mit Sophia Juliane von Kellenbach (21.4.1683-31.8.1715) und in zweiter Ehe am 6.1.1721 in Assweiler mit Elisabeth Dorothea von Steinkallenfels (5.12.1700-2.4.1777), mit zahlreichen Nachkommen aus beiden Ehen, 3.) Ludwig Philipp Freiherr von Fürstenwärther (10.5.1676-26.2.1724), unvermählt, 4.) Marie Elisabeth Freiin von Fürstenwärther (2.1.1679-1680/1681) und 5.) noch ein namentlich nicht bekannter, am 5.8.1677 geborener und noch am selben Tag verstorbener Sohn.

Die Freiherren von Fürstenwärther waren lt. offizieller Titulatur Burgsassen zu Odenbach. Das war aber im Grunde ein hohler Titel, denn damals war besagte mittelalterliche Niederungsburg schon eine unbewohnbare Ruine. Früher war das einmal eine Wasserburg an der Einmündung des Odenbachs in den Glan. Erbauer waren die Grafen von Veldenz, die zunächst das Gelände als Lehen des Bischofs von Verdun zu Lehen hatten, dann aber durch entsprechende Zahlungen als Eigengut auslösten und selber verlehnten. Mit der Grafschaft Veldenz kam die Burg an das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Die bereits schon Anfang des 17. Jh. nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Kriegs durch französische und spanische Truppen aufgegebene und verlassene Burg wurde 1677 von den Franzosen vollends gesprengt. Dennoch wurde die Erinnerung an diese Burg für den Namenszusatz bemüht, und der gesprengte Burgturm diente offensichtlich ungeachtet seines tatsächlichen Zustandes dem Schildmotiv (s. u.) als Vorbild.

Der Familie gehörte ein historisch gewachsener städtischer Hof in Meisenheim, der Fürstenwärther Hof, der seit Ende des 16. Jh. ein Lehnshof des Simon von Kellenbach war. Durch die Ehe zwischen Karl Aemilius Freiherr von Fürstenwärther und Sophia Juliane von Kellenbach, Tochter von Philipp Heinrich von Kellenbach und Maria Barbara von Friesel, kam der Hof an die Freiherren von Fürstenwärther, die ihn 1711-1853 besaßen. Das Paar hatte drei Kinder, 1.) Wilhelmine Louise Freiin von Fürstenwärther (27.5.1713-9.6.1791), unvermählt, 2.) Christian Leopold Walrad Freiherr von Fürstenwärther (5.7.1714-15.11.1787), vermählt mit Wilhelmine Christine Sophie von Terzy zu Cronenthal (16.3.1711-21.7.1778), und 3.) Karl Ludwig Philipp Freiherr von Fürstenwärther (31.8.1715-17.4.1757), unvermählt. Die letzte dieses Stammes war Karoline Amalia Freiin von Fürstenwärther (27.3.1783-3.12.1855). Aus der zweiten Ehe des Karl Aemilius gab es weitere 9 Kinder, und deren Nachkommen wandten sich teilweise ins Habsburgerreich, während ein anderer, kurzlebigerer Zweig Namen und Wappen mit den von Kellenbach vereinigte. Unter den Nachkommen aus der zweiten Ehe finden sich mehrere bedeutende Militärangehörige mit interessanter Vita. 1855 wurde dem Anwesen für Heinrich Kempff durch den Architekten Krausch eine Fassade im klassizistischen Stil vorgeblendet; das barocke Wappen blieb dabei über den Fenstern des ersten Obergeschosses erhalten.

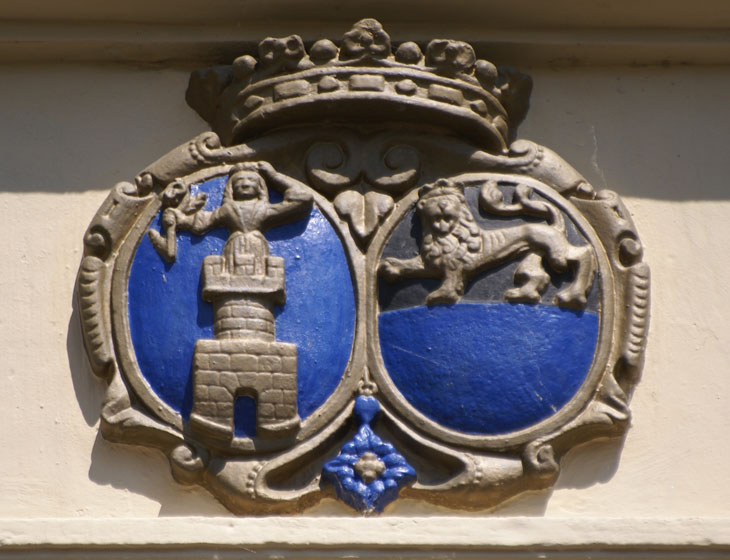

Ein Ehewappen des oben fett hervorgehobenen Ehepaares finden wir am Fürstenwärther Hof in Meisenheim. Heraldisch rechts sehen wir das Wappen der Freiherren von Fürstenwärther, in Blau ein goldener Zinnenturm mit offenem Tor und Fenstern, oben wächst eine nackte goldene Jungfrau hervor, die eine blaue Sternblume (Aster, Dreifaltigkeitsblume) in der Rechten hält. Das Wappen wird beschrieben im Siebmacher Band: Bay Seite: 35 Tafel: 32, weiterhin wird es in den Tyroffschen Wappenbüchern abgebildet. Hier am Haus hatte man wohl Probleme mit der Nacktheit und gab der Frau Kleidung. Einen weiteren Nachweis des Wappens finden wir bei den Unterlagen zur Freiherrenstandsanerkennung für Hauptmann Karl Freiherr von Fürstenwärther (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 266.20), dort in folgender Form: In Blau ein goldener, doppelstöckiger Zinnenturm (komischerweise die Zinnen nach unten gekehrt) mit einem schwarzen Tor und je zwei Fenstern auf der unteren und der oberen, verjüngten Etage, oben hervorwachsend eine goldene, nackte Jungfrau mit offenem Haar, die Arme weit ausgebreitet, in der Rechten eine grün gestielte und ebenso beblätterte, golden bebutzte fünfblättrige blaue Blume (Aster) haltend, auf dem Schild eine siebenperlige Freiherrenkrone, auf dem blau-golden bewulsteten Helm mit blau-goldenen Decken die Jungfrau wie beschrieben wachsend, Devise: Gott ist mein veste Burg.

Fürstenwärther Hof in Meisenheim, Kombination Fürstenwärther / Kellenbach

Auf der anderen Seite ist das Wappen der von Kellenbach zu sehen, eigentlich blau-silbern geteilt oder silbern mit blauem Schildhaupt (hier falsch schwarz-blau geteilt), oben ein silberner (hier falsch golden angestrichener), schreitender, hersehender Löwe. Die hier nicht verwendete Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein wachsender, rotgezungter, silbern-blau geteilter Stierrumpf (Gruber). Auch im Rietstap ist das Wappen verzeichnet: "Coupé: au 1 d'azur au léopard d'argent; au 2 d'argent plein. Cimier: une tète et col de buffle d'azur". Die aus dem Hunsrück und Nahetal stammenden Herren von Kellenbach sind eng verwandt mit den Herren von Stein-Kallenfels, sie sind eine auf Theoderich von Stein zurückgehende Seitenlinie, der im Ort Kellenbach ein Burghaus errichten ließ. Wegen der engen Verwandtschaft ähneln sich auch die Wappen der beiden Familien, die sich nur durch die Tinkturen unterscheiden. Das Rittergut wurde ca. 1750 an den Wartensteiner Amtmann Franz Philipp Renauld verkauft. Die Familie besaß ferner das Dorf Niedereisenbach mit einer Mühle.

Beide Wappen wurden am 10.6.1822 kombiniert als Freiherren von Fürstenwärther auf Kellenbach, gespalten, rechts Fürstenwärther wie angegeben, links Kellenbach variiert, nun blau-golden geteilt, oben ein gekrönter, schreitender, silberner Löwe, dazu zwei Helme, rechts Fürstenwärther wie angegeben, links Kellenbach variiert, auf dem Helm nun mit blau-goldenen Decken ein wachsender, golden-blau geteilter Stierrumpf. Eine solche Version ist abgebildet in den Tyroffschen Wappenbüchern und ebenfalls im Siebmacher Band: Bay Seite: 35 Tafel: 32, dort der Stierrumpf silbern-blau geteilt. Auch diese Kombination ist im Rietstap verzeichnet: "Parti: au 1 les armes précédentes de Fûrstenwarter; au 2 de Kellenbach, qui est coupé: a. d'azur au lion léopardé d'argent, couronné d'or; b. d'or plein. C.: 1° la femme issante; 2" une tète et col de boeuf coupée d'argent sur azur. Dévise: Gott ist mein veste Burg".

Abgeleitet

vom Haus Habsburg-Lothringen: Die Grafen und Fürsten von

Montenuovo

Hier war es mal nicht der

Mann, der eine morganatische Linie in die Welt setzte, sondern

eine Frau. Schlüsselfigur ist hierbei Maria Louise Erzherzogin

von Österreich Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla

(12.12.1791-17.12.1847), eine Tochter von Kaiser Franz II.

(12.2.1768-2.3.1835) und Principessa Maria Teresa Carolina

Giuseppina de Borbone-Due Sicilie (6.6.1772-13.4.1807). Viel

bekannter ist jene Maria Louise für ihre erste Ehe, denn sie

heiratete in erster Ehe 1810 in Paris Napoleon I Bonaparte

(15.8.1769-5.5.1821), den Kaiser von Frankreich, als dessen

zweite Frau nach der 1814 verstorbenen Josephine de Beauharnais

(geborene Marie Josèphe Rose de Tascher de la Pagerie). Und mit

ihm zeugte sie auch einen Sohn, Napoleon II. Bonaparte Roi de

Rome Herzog von Reichstadt (20.3.1811-22.7.1832), der kinderlos

verstarb. Von ihrem ersten Mann hatte sich Maria Louisa de facto

getrennt, sie lebten getrennt. Doch danach heiratete sie erst

1821 in morganatischer Ehe Adam Albert Graf von Neipperg

(8.4.1775-22.2.1829) aus der schwäbischen Reichsritterschaft,

zwar reichsunmittelbar, doch absoluter Provinzadel, erst 1726 in

den Grafenstand aufgestiegen, und danach noch in dritter Ehe am

17.2.1834 in Parma Charles Rene Graf de Bombelles

(6.11.1784-30.5.1856). Ihr morganatisch angetrauter zweiter

Ehemann war der Sohn von Leopold Graf von Neipperg und Marie

Wilhelmine Gräfin von Hatzfeldt-Wildenburg. Ihren zweiten

Ehemann, Witwer, hatte sie kennengelernt, als dieser als

Unterhändler und Politiker auf dem Wiener Kongreß 1815 ihre

Interessen vertrat (es wurde erreicht, daß ihr die Herzogtümer

Parma und Piacenza sowie Guastalla zugesprochen wurden), und aus

Interessensvertretung wurde schließlich Zuneigung, Liebschaft

und Heirat. Natürlich war sie wesentlich höher gestellt, trotz

des gesellschaftlichen Aufstiegs der schwäbischen

Provinzadelsfamilie, und so kam bei der Heirat nur die

morganatische Form der Eheschließung in Frage, wodurch ihre

schon damals bei der Hochzeit schon vorhandenen beiden Nachkommen

immerhin legitimiert wurden. Aus der zweiten Ehe hatte Maria

Louise Nachkommen, aus der dritten nicht. Und die Nachkommen aus

der zweiten Ehe bekamen jetzt den neuen Namen Montenuovo, das ist

nichts anderes als eine italienisierende Verballhornung und

Übersetzung des Namens "von Neipperg": Neipperg ->

Neupperg -> Neuer Berg -> Monte-nuovo -> Graf von

Montenuovo -> Fürst von Montenuovo! Die fürstliche Familie

bestand in drei Generationenund erlosch 1951 im Mannesstamm.

Zunächst ein Blick auf die Genealogie:

|

|

|

| Herzogtum Parma (Haus Farnese) | Herzogtum Guastalla (eigtl. Mantua) | Habsburg-Lothringen |

Dazu gab es nacheinander zwei Wappen: Das erste, am 12.12.1825 geschaffene und verliehene Wappen der Grafen von Montenuovo war ein redendes Wappen, denn es zeigte den neuen Berg, und das dreimal, und die drei Berge in der Anordnung 2:1, silbern in blauem Felde. Einige mögen darin die übliche Anordnung für drei gleiche Elemente sehen, andere fühlen sich bei dieser Anordnung an die der drei Ringe im Neipperg-Wappen erinnert und sehen darin keinen Zufall. Dazu werden als Schildhalter rechts ein goldener, auswärts sehender und rot bewehrter Löwe und links ein Ritter geführt, auf\dessen gekröntem Helm zu blau-silbernen Decken ein goldener Drache ruht.

|

|

|

| von Neipperg | Grafen von Montenuovo | Fürsten von Montenuovo |

Das zweite, fürstliche Wappen entstand anläßlich der Erhebung des Grafen Wilhelm Albrecht von Montenuovo, k.k. Feldmarschallleutnant und General in Siebenbürgen, in den Fürstenstand am 20.7.1864 mit Diplom vom 13.8.1864 zu Wien durch Kaiser Franz Josef I. (österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 616.35). Kaiser Franz-Josef I. war der Cousin des Erhobenen, Wilhelm Albrecht Graf und später 1. Fürst von Montenuovo (8.8.1819-6.4.1895). Hierzu wurde das bisherige Wappen mit demjenigen der Mutter Marie Louise und dem der Grafen von Neipperg erweitert: Der Schild ist halbgespalten und geteilt, Feld 1: gespalten mit Herzschild, rechts in Gold sechs (3:2:1) blaue Lilien (Herzogtum Parma, Haus Farnese, 1731 erloschen), links in Silber ein durchgehendes und anstoßendes rotes Tatzenkreuz, bewinkelt von vier schwarzen Adlern (Herzogtum Guastalla), Herzschild zweimal gespalten, rechts in Gold ein roter Löwe (Grafschaft Habsburg), mittig in Rot ein silberner Balken (Erzherzogtum Österreich), links in Gold ein roter, mit drei silbernen Alérions belegter Schrägbalken (Herzogtum Lothringen), Feld 2: in Rot drei (2:1) silberne Ringe (von Neipperg), Feld 3 (unten): in Blau drei (2:1) silberne Sechsberge (Montenuovo). Dazu werden drei gekrönte Helme geführt, Helm 1 (Mitte): zu schwarz-goldenen Decken ein schwarzer kaiserlicher Doppeladler, auf der Brust belegt mit einem roten Schildchen mit silbernem Balken (Erzherzogtum Österreich), der Balken belegt mit den goldenen Initialen "FI" für den verleihenden Kaiser Franz Joseph, Helm 2 (rechts): zu blau-goldenen Decken ein wachsendes silbernes und golden bewehrtes Einhorn mit goldener Mähne (Herzogtum Parma), Helm 3 (links): zu rot-silbernen Decken ein roter Flug, beiderseits belegt mit drei (2:1) silbernen Ringen (Neipperg). Schildhalter: zwei goldene Greifen mit schwarzen Flügeln und schwarzen Brustfedern, Devise: Virtus sudore paratus = Mannestugend wird durch Schweiß (Anstrengung) erreicht, fürstlicher Wappenmantel.

Abgeleitet

vom Haus Lippe: Die Grafen zur Lippe-Falkenflucht

Diese morganatische Linie des

gräflichen Hauses Lippe-Biesterfeld geht zurück auf Ludwig

Heinrich Graf zur Lippe-Biesterfeld

(21.4.1743-15.9.1794), der am 30.3.1786 in Gelnhausen die

Bürgerliche Christine Elisabeth Kellner

(27.3.1765-27.11.1794) heiratete, nachdem sich zuvor ebenbürtige

Optionen sehr zum Leidwesen des Vaters zerschlagen hatten.

Christine Keller war seine Haushaltshilfe in Gelnhausen gewesen,

und sie war die Tochter von Valentin Kellner und dessen Frau

Elisabeth. Eine Schwangerschaft der Haushaltshilfe machte Handeln

nötig. Diese Heirat war nur morganatisch möglich, denn er

verletzte damit das Prinzip der Ebenbürtigkeit des Ehepartners,

wie es in den Hausgesetzen der Familie festgelegt war. Es gab

deswegen erheblichen Streit mit den Brüdern; die übliche

Nobilitierung des "unmöglichen" Ehepartners und der

Nachkommen wurde von diesen verweigert. 1787 gab es erst eine

Einigung mit den Brüdern (denen er zuvor jahrelang wegen seiner

Spielsucht auf der Tasche gelegen hatte wie zuvor schon seinem

Vater) dahingehend, daß der ständig verschuldete Ludwig

Heinrich auf alle Erbansprüche verzichtete, ebenso auf die

Nobilitierung für Frau und Kinder, und im Gegenzug erhielt er

die Zusage der Versorgung der Witwe mit einer Pension im Falle

seines eigenen Todes. Schließlich hatte drei Jahre später

Kurfürst Carl Theodor Pfalzgraf bei Rhein ein Einsehen und erhob

in seiner Funktion als Reichsvikar mit Diplom vom 26.9.1790

Christine Elisabeth Kellner als Freifrau von Falkenflucht in den

Adelsstand. Die Gründe für die Wahl dieses Namens sind

unbekannt; Falkenflucht ist ein Mini-Ort im Kreis Höxter, zu dem

sich keinerlei Beziehung der beteiligten Personen feststellen

läßt. Kurfürst Carl Theodor Pfalzgraf bei Rhein verbesserte

diese Standeserhebung am 27.6.1792 durch ein neues Diplom, mit

dem Christina Freifrau von Falkenflucht nun Reichsgräfin von

Falkenflucht wurde, und ihre Kinder sollten Grafen von

Lippe-Falkenflucht heißen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das

Wappen geschaffen. Zum einen wurde der Mutter ein neues Wappen

verliehen, zum anderen sollten die Kinder das kombinierte

väterliche und mütterliche Wappen führen. Während dieser

ganzen Zeit gab es nicht die geringste Initiative seitens des

Hauses Lippe-Biesterfeld, um der Familie das Leben angenehmer und

sicherer zu machen. Erst 1810 erkannten die Grafen von

Lippe-Biesterfeld den Söhnen aus der "unmöglichen"

Verbindung ein jährliches Legat von 1000 Talern zur Versorgung

zuerkannt. Über die Ebenbürtigkeit konnte jedoch in keiner

Weise eine Einigung erzielt werden, zu tief war der Graben.

Das 1790 der Ehefrau und den Kindern erteilte kombinierte Wappen ist halbgespalten und geteilt, Feld 1 (oben rechts): in Silber eine rote, golden bebutzte Rose mit goldenen Kelchblättern (Grafschaft Lippe), Feld 2 (oben links): in Rot ein silberner sechszackiger Stern (gemindert Schwalenberg, silbern statt golden, sechs statt acht Zacken und ohne Schwalbe), Feld 3 (unten): in Gold ein auffliegender natürlicher Falke mit erhobenen Flügeln (Falkenflucht), auf dem Schildrand die Grafenkrone (sic!) und auf dem rot-silbern bewulsteten und (sic!) gekrönten Helm mit rot-blauen Decken (sic, absichtlicher Verstoß?) der auffliegende natürliche Falke (Falkenflucht) zwischen einem blauen Flug (Lippe, gemindert durch andere Farben). Wie man sieht, hat man sich richtig Mühe gegeben, zwar vordergründig ein adäquates Wappen zu schaffen, das aber hintergründig so viele Minderungen und Verstöße gegen gute heraldische Praxis enthält, daß jeder "den Braten riecht". Bei der Modifikation des Diploms im Jahre 1792 wurde den Kindern gestattet, das väterliche und das mütterliche Wappen zugleich kombiniert zu führen. Die Familie der Grafen zu Lippe-Biesterfeld protestierte und lehnte das Wappen in dieser Form kategorisch ab. Nach dem frühen Tod der Mutter im Alter von 29 Jahren wurden die Kinder zunächst von der Oma mütterlicherseits großgezogen, und der Gelnhausener Stiftprediger und Scholaster Georg Phillipp Brühl kümmerte sich um ihre Erziehung. Mangels finanziellen Hintergrundes machten die Nachkommen hauptsächlich Militärkarrieren.

Abgeleitet

vom fürstlichen Haus Hohenlohe: Die Fürsten von Weikersheim

Auch das Fürstenhaus

Hohenlohe-Langenburg hat eine morganatische Linie. Sie geht

zurück auf den 5. Fürsten, Karl Ludwig Wilhelm Leopold

Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (25.10.1829-16.5.1907),

der im selben Jahr 1860 im April die Nachfolge als Fürst antrat

und 9 Tage später Verzicht leistete, worauf sein jüngerer

Bruder Hermann Ernst Franz Bernhard Fürst zu

Hohenlohe-Langenburg (31.8.1832-9.3.1913) die Nachfolge im

Fürstenhaus antrat. Denn ersterem war seine bürgerliche

Geliebte lieber als die Nachfolge, seine Marie Grathwohl,

die er am 21.2.1861 in Paris morganatisch

heiratete. Sie stammte aus dem Residenzstädtchen Weikersheim und

war eine Metzgerstochter. Ein Jahr nach der Hochzeit wurde sie

1862 als Frau von Bronn in den Adelsstand

erhoben, und am 4.3.1890 legte man noch einmal nach und erhob sie

zur Freifrau von Bronn; das war ein

württembergischer Freiherrenstand. Die Familie lebte erst in

Weikersheim, dann in Salzburg. Die Kinder waren entsprechend

zuerst Freiherr bzw. Freifrau von Bronn. Der in österreichischen

Diensten stehende Sohn, Oberleutnant Carl Ernst Johann Georg

Freiherr von Bronn (25.1.1862-28.9.1925), erhielt am 11.10.1891

die Bewilligung zur Führung des württembergischen

Freiherrenstandes als eines ausländischen in Österreich. Dann

wurde der selbe Carl Ernst Johann Georg Freiherr von

Bronn (25.1.1862-28.9.1925), nun k.u.k. Oberstleutnant

und Flügeladjutant Seiner Majestät, am 21.06.1911 zu Wien per

allerhöchstem Erlaß zum "Fürsten Weikersheim"

(für ihn und die männliche Primogenitur) gemacht und durfte

sich mit "Durchlaucht" anreden lassen. Alle anderen

direkten ehelichen Deszendenten erhielten den Grafenstand als

"Graf Weikersheim" bzw. "Gräfin Weikersheim"

(österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR

1062.39). Der Name ist offensichtlich ganz kreativ von der

Herkunft seiner Mutter inspiriert worden. Auch das verliehene

Wappen war ganz offensichtlich vom Hohenlohe-Wappen abgeleitet:

Er erhielt als Wappen einen silbern-rot geteilten Schild, oben

ein schreitender schwarzer Leopard mit untergeschlagenem Schwanz,

auf dem Helm mit rot-silbernen Decken ein silbern-rot geteiltes

Paar Büffelhörner, außen mit je fünf goldenen Kleestengeln

besteckt. Das Wappen wird dem fürstlichen Rang entsprechend mit

allerlei Prunkstücken versehen (zwei goldene, golden gekrönte

und rot gezungte Löwen als Schildhalter, Devisen-Band:

"NICHT VON GOTT, NICHT VOM KAISER LASSEN", aus einem

Fürstenhut herabfallender Wappenmantel). Die Familie ist 1983

mit Marie Grathwohls Enkel, dem 2. Fürsten, im Mannesstamm

erloschen und 2019 mit seiner Tochter Cecilia Gräfin von

Weikersheim insgesamt erloschen.

|

|

|||

| fürstliches Haus Hohenlohe | Fürsten von Weikersheim |

Literatur,

Links und Quellen:

Österreichisches

Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR

266.20: https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4440561

Webseite der Stadt Meisenheim: http://www.stadt-meisenheim.de/historie/fuerstenwaerther-hof/

Burg Odenbach in Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Odenbach#Geschichte

Burg Odenbach in der EBIDAT-Datenbank: http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/ebidat.pl?id=5225

Genealogien: Prof. Herbert Stoyan, Adel-digital, WW-Person auf

CD, 10. Auflage 2007, Degener Verlag ISBN 978-3-7686-2515-9

Burg Landsberg: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Landsberg_(Pfalz)

Friedrich Ludwig von Pfalz-Zweibrücken auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ludwig_(Pfalz-Zweibrücken-Landsberg)

Österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/KA NL 644 (B,C): https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=87402

Familie von Fürstenwärther: https://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:F%C3%BCrstenw%C3%A4rther,_die_freiherrliche_Familie

Friedrich Karl von Fürstenwärther auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Karl_von_Fürstenwärther

Leopold von Fürstenwärther auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Fürstenwärther

Marie Louise von Österreich in der Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_von_Österreich

Adam Albert von Neipperg in der Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Albert_von_Neipperg

Alfred von Montenuovo in der Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_von_Montenuovo

fürstliches Haus Montenuovo in der Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Montenuovo

Montenuovo: österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA

AR 616.35 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4308707

András Tamás Martin: A Heraldic History of the Morganatic

Branches of the House of Habsburg-Lorraine, in: Mihai-Bogdan

Atanasiu, Tudor-Radu Tiron (Hersg.): At the Crossroad of

Civilisations. Individuals and Families reflected by Genealogy

and Heraldry, Hartung-Gorre-Publishers, Konstanz 2024, ISBN:

978-3-86628-796-9, S. 337-376

Willy Gerking: Die Grafen von Lippe-Falkenflucht, Entstehung und

Leben einer Seitenlinie des Hauses zur Lippe-Biesterfeld, in:

Lippische Mitteilungen 75 (2006), 147-191. https://digitale-sammlungen.llb-detmold.de/periodical/pageview/7301413

Peter Veddeler: Die Lippische Rose, hrsg. vom

Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold, Detmold 1978 - https://digitale-sammlungen.llb-detmold.de/download/pdf/7307295.pdf

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 1062.39 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4366484

österreichisches Staatsarchiv AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 110.26 https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4450040

Eugen Schöler, Fränkische

Wappen erzählen Geschichte und Geschichten. Verlag Degener 1992,

ISBN 3-7686-7012-0, S. 67

Wappen in morganatischen Ehen (1) - Wappen in morganatischen Ehen (2) - Wappen in morganatischen Ehen (3)

Wappen in morganatischen Ehen (4) - Wappen in morganatischen Ehen (5)

©

Copyright bzw. Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum